ديمغرافيا الانتخابات الأمريكية

تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام وسط حالة من الاحتقان المجتمعي غير المسبوق بحسب مراقبين. يقدم التقرير التالي لمحة تاريخية لتفاعل البيئة السياسية المحلية الأمريكية مع الاعتبارات الديمغرافية، ويحاول استشراف هوية الرئيس القادم في ضوء التوترات الحالية التي سترفع من مساهمة هذه الاعتبارات في توجيه الناخب الأمريكي.

الكاتب ستراتيجيكس

- الناشر – STRATEGIECS

- تاريخ النشر – ٢٥/١٠/٢٠٢٠

*هذه هي المادة الثانية من ضمن سلسلة مقالات وأوراق يتم نشرها تباعاً، تناقش جوانب معينة من الأبعاد الداخلية والخارجية للانتخابات الأمريكية المقبلة.

تأتي الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام في وقتٍ تشهد فيه البلاد حالة من الاستقطاب السياسي الذي تعمق بعد تفشي فيروس "كورونا" المستجد وما رافقه من انهيار اقتصادي وتعطُّل كثير من مظاهر الحياة العامة. وقد فاقمت الصدمة الناتجة عن هذا الوباء من حالة الإحباط والشعور بانسداد الأفق التي تعتري بعض الفئات المجتمعية، وهو ما سرّع في حدوث الاضطرابات الأخيرة التي اكتسبت طابعاً عرقياً واجتماعياً-اقتصادياً والتي سرعان ما تخندقت في بوتقة الانقسامات السياسية ووسمت السنوات الأربع من حكم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ففي ذروة استجابة الولايات المتحدة لأزمة فيروس "كورونا" المستجد، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في أواخر مايو 2020، "خنْقَ" ضابط شرطة لمشتبه به أمريكي من ذوي البشرة السوداء - يدعى جورج فلويد، وكان يبلغ من العمر 46 عاماً - دون أن يكون هذا الأخير مسلّحاً أو يُشكل خطراً وشيكاً يستدعي تنفيذ إحدى حركات الإخضاع القاتلة مثل تلك التي قام بها ضابط الشرطة.

فجّر هذا المقطع احتجاجات واسعة أضرم خلالها المحتجون النار في مباني عامة وطالبوا بفرض إصلاحات ملموسة على عمل أجهزة تنفيذ القانون وسنّ تشريعات تضبط إجراءات وتجاوزات بعض منتسبيها. وبالطبع لا يمكن اعتبار هذه الاحتجاجات مجرد رد فعل على مقتل فلويد، فكثير من الدراسات والنسب تشير بوضوح إلى وجود اختلالات بنيوية في المجتمع الأمريكي، وهي اختلالات آخذة في التوسع.

ويقدم التقرير التالي لمحة تاريخية لتفاعل البيئة السياسية المحلية الأمريكية مع الاعتبارات الديمغرافية، ويحاول استشراف هوية الرئيس القادم في ضوء التوترات الحالية التي سترفع من مساهمة هذه الاعتبارات في توجيه الناخب الأمريكي.

لدي حلم!

مرّ الدستور الأمريكي بعدة تعديلات رئيسية واكبت التغيرات السياسية، وهي التغيرات التي لا يمكن فصلها عن مسار الاستقلال وإنشاء دستور الولايات المتحدة عام 1787 بعد ثورة الولايات الشمالية ضد الحكم البريطاني. وبعد تراجع حضور "المستعمر البريطاني" في مظاهر الحياة العامة الأمريكية، أخذ المجتمع الجديد يخط خطاه نحو تأسيس قواعد عامة تحاول الموازنة بين مصالح القوي واحتياجات الضعيف.

وقد كان لنضال حركات الحقوق المدنية دور بارز في تحديد المشهد السياسي الأمريكي، حيث دعمت هذه الحركات الحقوق الأساسية وقوّضت ما يمكن وصفه بأدوات التسلط الرسمي المسنودة بتشريعات مبهمة غير محددة الدلالات.

ولم تدعم هذه الحركات إنهاء العبودية فقط، وإنما دعمت حقوق المرأة والطبقة الفقيرة التي كانت في مراحل مبكرة من تأسيس أمريكا من الفئات شبه المحظور ممارستها للحقوق التصويتية، لأن الفرد الفقير لا يُساهم في دفع الضرائب ولا يحوز الممتلكات، فهو بالتالي لا يمتلك الأهلية السياسية للمشاركة في الانتخابات.

إلا أنه تدريجياً ومع تطور الوعي العام بتطور الاقتصاد وسبل العيش، تلاشت معظم هذه القيود الدستورية والتشريعية التي عرقلت قيام دولة المواطنة على قاعدة "الحقوق والواجبات"ولكن بقيت هناك عقبات عملية تحول دون تصويت الأمريكيين من أصل إفريقي، مثل اشتراط مستوى معين من التعليم والتضييق عليهم في إجراءات التسجيل والتصويت.

وبحلول عام 1965، صدر قانون حق التصويت الذي أتاح لكل الأمريكيين ممارسة حقوقهم التصويتية بعد حراك واسع النطاق قاده الناشط، مارتن لوثر، والملقب بالملك والحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1964، حيث أحدث هذا الحراك ضغطاً سياسياً داخلياً إذ لم تستطع الطبقة السياسية - على اختلاف توجهاتها - امتصاصه، لا سيما وأن تركيز الدولة كان مُنصبّاً على متطلبات ردع الاتحاد السوفييتي، حيث كانت الحرب الباردة على أشُدّها بين المعسكَرَيْن.

ويُعد هذا القانون نقطة تحول في مسار منح الحقوق السياسية للجميع، وقد أكد على هذه الحقيقة التاريخية الرئيسُ الأمريكي السابق، باراك أوباما، في خطابٍ ألقاه في مارس 2015 لتكريم المشاركين في مسيرة "سلما" قائلاً: "كان التسجيل للاقتراع في سلما وفي جزء كبير من مناطق الجنوب قبل 50 عاماً، أشبه ما يكون بتخمين عدد حبوب الحلوى المصنوعة من الجلي في وعاء زجاجي أو عدد الفقاعات الموجودة في قالب الصابون. وكان ذلك يعني المخاطرة بكرامتك وأحياناً بحياتك".

لكن هذا التحول لا يعني حل جدليات الهوية، فصحيح أن التمييز "الرسمي" انتهى لكن ما زالت مظاهر العنصرية "الشعب(وية)" تتجلى حتى الآن بوضوح في المجتمع الأمريكي، ولا يمكن اجتثاث هذه المظاهر دون إدراك الخلفية التاريخية التي واكبت تأسيس أمريكا، والصراع الأهلي الذي استمر متقطعاً لفترات طويلة، ومشاريع التخلص من العبودية التي كانت محطّ جدل دائم وتركت بصمتها لغاية الآن في الممارسات السياسية لا بل وحتى الدستورية.

ويُعتبر "المجمع الانتخابي" مثالاً صارخاً على ديمومة أساليب التمييز، وإن زالت مظاهر التقييد الدستوري والإجرائي التي كانت سائدة، حيث تتفق تقارير ودراسات أمريكية كثيرة على هذه الحقيقة مثل تقارير جمعية التاريخ الفكري للأمريكيين من أصل إفريقي، ناهيك عن آراء أكاديمية محايدة سياسياً تنتقد آلية انتخاب الرئيس. وفي هذا الصدد، نشر موقع جامعة هارفارد في أغسطس 2020 مقابلة مع مؤلف كتاب "لماذا لا زال لدينا المجمع الانتخابي؟"، البروفيسور ألكسندر كيسر.

ويُحاجج ناقدو "المجمع الانتخابي" بأنه لا يتفق مع مبدأ "ناخب واحد صوت واحد" لأن انتخاب الرئيس يتم من خلال هيئة تتكون من مندوبي الولايات، وهؤلاء المندوبين يتم انتخابهم مباشرةً من قاطني الولاية، ولكن مندوبي الولاية لا يتوزعون بناءً على النسب التصويتية بل يكفي أن يحوز حزب على أكثر من 50% من الأصوات ليحصل على كل المقاعد المخصصة للولاية في الهيئة العامة.

وترجع جذور هذه الممارسة إلى مشاورات تشكيل الدستور عام 1787، عندما رفض ممثلو وفود الولايات الجنوبية - خصوصاً فيرجينيا - الاقتراع المباشر، حيث تحوي هذه الولايات العدد الأكبر من العبيد، في حين تحوي ولايات الشمال عدداً أكبر من السكان، لذلك رفض "الجنوب" الموافقة على نظام انتخابي سيفوز به دائماً (تقريباً) مرشحو الشمال. وكانت حجة ممثلي الولايات الجنوبية أن من لا يملك التعليم المناسب لن يملك الوعي السياسي المناسب لصون الديمقراطية، لذلك تم التوافق على نظام انتخابي يُقصي أصوات الأقليات التي لا تتفق مع النهج السائد فـ "الفائز يفوز بكل شيء" دون إعطاء اعتبار للأصوات التي تقل عن ما نسبته 50% في كل ولاية في الانتخابات الرئاسية.

وقد تسبب المجمع الانتخابي الموصوف بالمناقض لقيم الديمقراطية وفق تقييمات دستورية عدّة، في انتخاب 4 رؤساء أمريكيين رغم عدم تحقيقهم العدد الأكبر من الأصوات المباشرة، وجمعيهم من الحزب الجمهوري: رذرفورد هايز (1876(، بنجامين هاريسون (1888)، جورج بوش (2000)، دونالد ترامب (2016).

الجيل Z

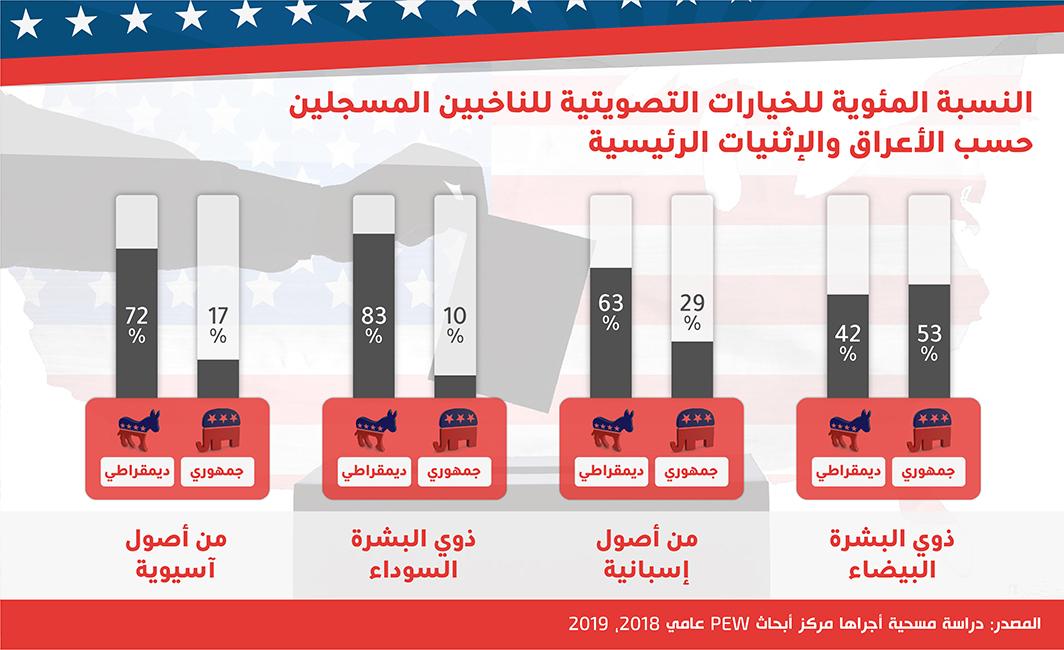

تُقدم إحصاءات مركز أبحاث "Pew" المختص في القضايا الديمغرافية، نظرة عميقة للترابط الذي يجمع بين العرق والتوجه التصويتي للناخب الأمريكي، كما يظهر في الرسم البياني التالي المستند على أرقام نشرها المركز في سبتمبر 2020.

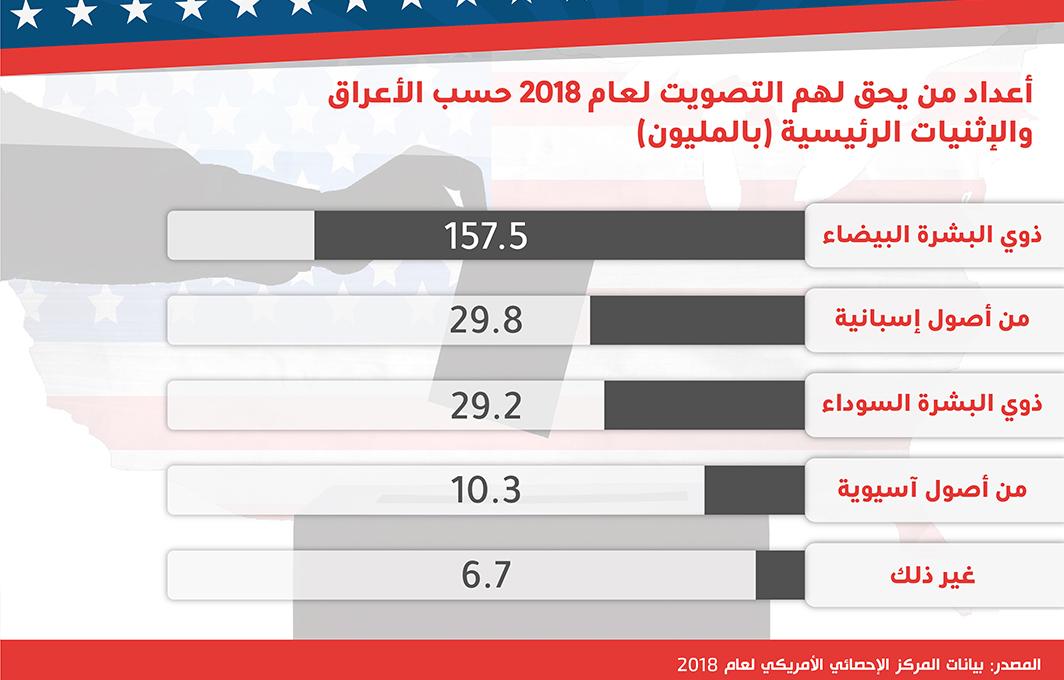

وحتى لا تُعطي هذه النسب مؤشرات إحصائية مضللة، يجب مراعاة الأنماط التصويتية وفق التقسيمات العرقية، حيث عادةً ما يشارك ذوو البشرة البيضاء في الانتخابات بنسب تفوق الأعراق الأخرى، لاعتبارات تتعلق بالإرث السياسي وعدم اقتناع نسبة كبيرة ممّن يحق لهم التصويت من الأعراق الأخرى بجدوى العملية السياسية. كما يجب مراعاة أعداد الناخبين المؤهلين "Eligible Voters" من مختلف الأعراق، حيث يُشكّل الناخبون من العرق الأبيض ما نسبته 67.4% من مجموع أعداد الناخبين الكلي. ويُظهر الرسم البياني التالي المستقى من بيانات المركز الإحصائي الأمريكي لعام 2018 أعداد الناخبين وفق التقسيمات العرقية السائدة.

يُلاحظ من الرسم البياني أن عدد من يحق لهم التصويت من أصول إسبانية سيفوق عدد من هم من ذوي البشرة السوداء، وهذه هي الانتخابات الرئاسية الأولى - وفق مراقبين - التي ستتم بهذا "التغير" الديمغرافي، حيث أصبح ذوو البشرة السوداء يُشكّلون الأقلية الثانية بعد الإسبان.

ولا تقتصر الجوانب الديمغرافية المؤثرة في قرارات الناخب على أساس العرق وإنما تشمل أيضاً التركيبة السكانية بحسب العمر، حيث تتنوع الاهتمامات الثقافية والحزبية بناءً على العمر، إذ عادةً ما يتبنى صغار السن أفكاراً ليبرالية ويهتمون بقضايا مثل التعليم وفرص العمل، في حين يتبنى كبار السن أفكاراً محافظة ويهتمون بقضايا مثل الرعاية الصحية وخدمات ما بعد التقاعد.

وبالنظر إلى التقسيمات العمرية وما إذا كان ثمّة مفاجآت ستُحدثها فئات عمرية محددة، ينبغي مراقبة السلوك التصويتي للجيل Z، وهو الجيل الذي تتراوح أعمار أفراده ما بين 18 عاماً إلى 23 عاماً، وسيُشكلون قرابة 10% ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، ووفقاً لتقرير نشره مركز أبحاث "Pew" في يناير 2019، سيُشكل مَن هم من ذوي العرق الأبيض قرابة 55% من الجيل Z في حين سيُشكل مَن هم من غير هذا العرق ما نسبته 45%، وهو ما يعني أن هذا الجيل يغاير في تركيبته الديمغرافية النمط العرقي العام لباقي الفئات العمرية، فقد ذُكر في جزء سابق من هذا التقرير أن من يحق لهم التصويت من ذوي البشرة البيضاء يُشكلون ما نسبته 67.4% من المجموع الكلي.

وعلى المختصين في الشأن الداخلي الأمريكي الأخذ بعين الاعتبار هذه التغيرات المستقبلية، فلربما يكون للتركيبة العمرية الصاعدة دور حاسم في جولات انتخابية قادمة إذا ما تم "خندقة" هذه الفئات الصاعدة وقولبتها في إطار حزبي محدد. وتتوقع شركة "Axios" الإعلامية أن تصبح الولايات المتحدة بحلول عام 2045 دولةً بأغلبية أقلية "Majority Minority" إذ ستقل نسبة أعداد السكان من ذوي العرق الأبيض عن 50% من نسبة عدد السكان الإجمالي.

إذاً، وبحسابات رياضية؛ سيعتاد الأمريكيون في الدورات الانتخابية القادمة على وجود رئيس لم يحْظَ بأكبر عدد من الأصوات المباشرة، ولكن دفعت به آلية الانتخاب عبر المجمع الانتخابي.

عسكرة "الانتخابات"

نشر مركز أبحاث STRATEGIECS Think Tank في يناير 2020 تقريراً حول هجمات نيوزيلندا التي استهدف بها متطرف يعتنق أيديولوجية تفوق العرق الأبيض مسجدَيْن في مدينة "ChristChurch"، وبحث التقرير في الدوافع العميقة التي غذّت منفذ الهجوم وعلاقاته مع الوسط المتطرف، فالمنفذ ليس بمعزول عن بيئة يستمد منها تأويلاته وفلسفته.

وتبين من التقرير أن جذور هذه الفلسفة ترجع إلى فكرتين رئيسيتين هما: "الإحلال العظيم" وهذا المصطلح اتخذه المنفذ عنواناً للبيان الذي نشره على الإنترنت قبيل تنفيذه للهجوم، ويُقصد به المخاطر المتصورة من الهجرة على ديمغرافية الغرب.

أما الفكرة الثانية فهي التحذير من إبادة جماعية للبيض "White Genocide" وليس القصد إبادة مادية بل معنوية ثقافية بسبب الانقلاب الديمغرافي الذي يُحدثه ساكنو الدول الغربية المغايرون عرقياً وثقافياً لما هو سائد.

وبمنطقٍ مشابه، يتخوف كثير من الأمريكيين من ذوي العرقية البيضاء من انحسار تفوقهم الديمغرافي مستندين في ذلك على دراسات "موضوعية" تتضمن نسب الزيادة في عدد المواليد والمهاجرين من أصول غير بيضاء. ولذلك تتحمس جماعات تفوق العرق الأبيض "White Supremacy" للتحشيد السياسي وشحذ همم كل المترددين للتصويت لصالح المرشح الجمهوري، دونالد ترامب.

ولم تخْلُ حملة ترامب من سجالات واتهامات صدرت من شخصيات ديمقراطية ومستقلة تطالب الحملة بإدانة صريحة ومباشرة لهذه الجماعات. إلا أن الحملة تتهرّب من هذه الإدانة، ويُصر ترامب على دعم أجهزة الدولة الفيدرالية في مسعاها لفرض "الأمن والنظام – Law & Order" ضد الفوضى التي يُحدثها متطرفون يساريون فوضويون "Anarchism" في ساحات الاحتجاج بعد مقتل فلويد.

في هذه البيئة المحلية المستقطَبة، يبدو أنه من الصعب التكهن بهوية الرئيس القادم، فمن جهة قد يدفع الخوف من استمرار الانقسام القائم الأمريكيينَ للتصويت لصالح المرشح الديمقراطي، جو بايدن. ومن جهة أخرى فقد حفّزت الحوادث الأمنية التي رافقت حراك جماعات مثل "Black Lives Matter" وحركة "Antifa" المشاعرَ اليمينية والقومية لدى كثير من ذوي العرقية البيضاء، مما قد يزيد من الإقبال على التصويت لصالح ترامب.

وتتقاطع الجماعات المنادية بالحفاظ على "أمريكا قوية وبيضاء" مع مكون آخر يشكل ربع سكان أمريكا، وهو مكون البروتستانت الإنجيلي؛ وقد أظهر استطلاع أجراه معهد أبحاث الديانة العام تأييد 77% منهم للرئيس ترامب. وجاء في تقرير نشرته صحيفة إندبندنت عربية في أكتوبر 2020 بعنوان "هل تحسم الكنيسة الانتخابات الأمريكية مجدداً؟" أن حضور هذا المكون يقع في نطاق جغرافي يُطلق عليه "الحزام الإنجيلي" في ولايات تنتخب 149 عضواً من أعضاء المجمع الانتخابي البالغ عددهم 538 عضواً.

وقد يظن البعض أن الحديث عن العوامل الديمغرافية والدينية المؤثرة في نظام سياسي عريق وعلماني يُعد نوعاً من "التجني" والمبالغة، فالولايات المتحدة لا تزال "أرض المهاجرين" و"بلاد الفرص" رغم الاختلالات المجتمعية الآخذة في التعمق.

وهذا الطرح صحيح، ولكن لتكوين أي تصور شامل ودقيق يجب الأخذ بالحسبان كل العوامل المؤثرة، فنظرياً لا يمكن تحييد العرق والطائفة عند الحديث عن توجهات الناخب الأمريكي. أما عملياً وتاريخياً فقد كان كل الرؤساء الأمريكيين تقريباً من ذوي العرقية البيضاء الأنغلو-ساكسون البروتستانت "WASP: White Anglo-Saxon Protestants" ولم يتم انتخاب رئيس ليس من "WASP" إلا ما ندر، مثل الرئيس الكاثوليكي من أصول إيرلندية، جون كينيدي، والذي أُغتيل في ظروف غامضة أثناء قيامه بفعالية رئاسية عام 1963.

انقسامات ظرفية مؤقتة أم راديكالية مزمنة؟

بالطبع أدى تفشي "كورونا" إلى إحداث صدمة اجتماعية واقتصادية ونفسية، وهو ما فاقم من حدة الانقسامات السياسية والأيديولوجية في المجتمع الأمريكي، فعادةً ما يلجأ الفرد إلى "الهوية" للتعبير عن غضبه وإحباطه عندما تسوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية. لذلك لا ينبغي تقييم الواقع الديمغرافي في أمريكا من منظور "أيديولوجي" وإنما يجب تقييمه على أنه حالة تابعة للاختلالات الاقتصادية والبنيوية في النظام السياسي، وهي الاختلالات التي أفرزت فئات غير ممثَّلة في المشهد السياسي العام.

بالإضافة إلى تفشي "كورونا"، فاقم الخطاب المتطرف الإقصائي الموجَّه والمتضمن كراهية ضد "الآخر" من تداعيات هذه الاختلالات. لذلك وبدل استنكار ورفض حالات العنف المتبادل في الميادين العامة التي أسفرت عن وقوع قتلى في نادرة من نوادر التاريخ الأمريكي الحديث؛ يجب اجتثاث هذه المظاهر التي تعيد إحياء أجواء "الحرب الأهلية"، ورفع الغطاء السياسي والأمني عنها، وتجريم الخطاب المتطرف، حتى لا تنتقل الجرأة في الطرح العلني لمثل هذه الأفكار إلى مستوى آخر يتم فيه تنفيذ عمليات تحمل صبغة أيديولوجية متطرفة.

ويتخوف مراقبون من وقوع أحداث عنف يومَ الانتخابات وحول مراكز الاقتراع، نظراً لحالة الشحن المسبق التي تدخل بها أمريكا الانتخابات، ووفقاً لتقرير نشره موقع "Business Insider" في أكتوبر 2020؛ تستعد جماعات من اليمين المتطرف لنشر دوريات مسلحة يومَ الاقتراع، والدخول إلى مراكز الاقتراع حاملةً الأسلحة؛ الأمر الذي تحظره بعض الولايات، إلا أن حق حيازة السلاح لكل أمريكي هو حق دستوري منحه التعديل الثاني من الدستور، فلا يمكن لقانون أي ولاية أن يحظر حيازة السلاح بشكل عام ما لم يتم إجراء تعديل دستوري، وهو ما يبدو مستبعداً في الظروف الراهنة.

ولا يُتوقع حدوث أعمال عنف تعرقل سير العملية الانتخابية، ولكن يخشى بعض المراقبين من عدم اعتراف المرشح الخاسر - أياً كان - بنتيجة الانتخابات إذا ما كان الفارق في النتيجة ضئيلاً. وهذه المخاوف مشروعة، فتكاد تكون هذه هي الانتخابات الأولى التي تشكك فيها الحملات الرئاسية بنزاهة الإجراءات التصويتية، مثل تشكيك حملة ترامب بنزاهة التصويت عبر البريد.

إذاً، أمام الرئيس القادم أياً كانت هويته تحدي ترميم الهوية الوطنية الأمريكية واسترجاع اللُحْمة الوطنية التي أُنهكت بالتنافرات الحزبية والفجوات المتعددة، فكثير ممن يقبلون الخطاب المتطرف في هذه المرحلة ما هم إلا "متطرفون مؤقتون" وليسوا أيديولوجيين مدججين بالأفكار المتطرفة، مما يعني أن رجوعهم إلى جادة الصواب ممكن إذا ما توافرت الإرادة السياسية للنخبة الحاكمة بديمقراطييها وجمهورييها.

فقضية الهوية رغم تعقيداتها إلا أنها عفوية في حل الإشكالات المنبثقة حولها وداخلها، ذلك أن الهوية هي أول جواب يتبادر إلى الذهن للسؤال التالي: "من أنا؟" ولو كان الجواب "أنا أمريكي" لما وُجدت مظاهر الانقسام ولما كُتب هذا التقرير.

ستراتيجيكس

فريق تحليل السياسات

English

English