منظمات دولية موازية: "+G7" قراءة في واقع ومستقبل مجموعة السبع

دبلوماسية المناخ: ما بين الحواجز القانونية والحسابات الأحادية

تستعرض هذه المادة أهم ملامح "دبلوماسية المناخ" الهادفة إلى رفع وتيرة التنسيق الدولي لاحتواء الآثار السلبية للتغير المناخي، وهو التنسيق الذي يصطدم بحواجز قانونية ويتأثر حتماً بالتوجهات السياسية والمصالح الاقتصادية. وقدّمت المادة استشرافاً مستقبلياً لانعكاسات التغير المناخي على الواقع العالمي من منظور صحي واقتصادي وجيوسياسي، وتبحث ما إذا كان توازن القوى سيختل بفعل هذه التغيرات.

هذه المادة الرابعة من سلسلة المواد التي يجري نشرها تباعاً ضمن ملف "أوراق على طاولة الـ G7"

في الوقت الذي كان فيه سكان الأرض يحتفلون بدخول العام الجديد، كانت ألسنة اللهب تتصاعد من غابات أستراليا في حرائق هي الأضخم في تاريخ البلاد، إذ التهمت النيران أكثر من 19 مليون هكتار من الأراضي -12.6 مليون منها هي غابات وأشجار حرجية - ونَفَقَ أكثر من 1.25 مليار حيوان، حرقاً أو اختناقاً، بعضها من أنواع نادرة؛ وفقاً لتقديرات أصدرها الصندوق العالمي للطبيعة في يناير 2020.

ويُجمع العلماء على أن ارتفاع درجات الحرارة بفعل الاحتباس الحراري المرتبط بالأنشطة البشرية هو المتسبب الرئيسي بهذه الكوارث الطبيعية، التي لا تقتصر على نطاق جغرافي أو تنموي محدد وإنما تشمل الكرة الأرضية بكل أنظمتها البيئية الرئيسية والفرعية. فوفقاً لتقديرات الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا"، ارتفعت درجة حرارة الكوكب بمقدار درجة مئوية واحدة منذ عام 1880 تأثراً بأنشطة بشرية. وأظهر آخر تحديث لمعدلات ثاني أكسيد الكربون في الهواء لشهر مايو 2020، تسجيل 414 جزء لكل مليون "PPM" وهو مستوى يقارب ما كان سائداً في العصر البليوسيني قبل 2.6 مليون عام، عندما كانت درجة حرارة القطب الشمالي صيفاً أعلى بـ 8 درجات من المعدل الحالي.

وتُنذر هذه الطفرة المناخية السلبية بتداعيات كارثية مستقبلاً ما لم يتم كبح جماح التغيرات البيئية والمناخية؛ لذا يتداعى قادة العالم في اجتماعاتهم لبحث السبل والوسائل اللازمة للحد من التدخل البشري المخل بالنظام البيئي. وأثمرت هذه الجهود عن إنشاء اتفاقيات دولية تُعنى بخفض انبعاثات الغازات؛ مثل: اتفاق بروتوكول كيوتو الذي تم اعتماده عام 1997، واتفاق باريس عام 2015 الذي صادق عليه في 22 أبريل 2016 أكبر عدد من الدول التي تنضم لاتفاقية في يوم واحد بتوقيع 175 قائد عالمي.

تتمحور هذه الجهود نحو هدف مركزي يتمثل في السيطرة على معدل ارتفاع الحرارة العالمي لهذا القرن في نطاق (1.5-2) درجة مئوية مقارنةً بالمعدل الحراري ما قبل الثورة الصناعية. ولا يُمكن تحقيق مثل هكذا هدف عالمي ما لم تتضافر جهود الدول كافة - لا سيما الصناعية منها - في تطبيق ما جاء في الاتفاقيات.

لذا يتزايد الاهتمام بـ "دبلوماسية المناخ - Climate Diplomacy" متعددة الأطراف التي انتعشت بعد إعلان اتفاق باريس. وقد حدّد مجلس الاتحاد الأوروبي 3 أهداف لهذه الدبلوماسية يتعين بناؤها؛ وهي: الاستمرار في دفع التغير المناخي كأولوية استراتيجية في المحادثات الدبلوماسية، ودعم تطبيق اتفاقية باريس، وزيادة الجهود الرامية إلى معالجة خلل العلاقة بين كل من: المناخ، والموارد الطبيعية، والازدهار، والهجرة.

وكأي قضية دولية أخرى، تتباين المواقف الرسمية إزاء "التغير المناخي" رغم أن البيئة تجسد وحدة الحال والمآل للبشرية برمتها، ولذا يُفترض ألا تخضع لمناخ الاستقطاب السائد في القضايا الدولية الأخرى. ويتجلى هذا التباين بانسحاب واشنطن غير المفاجئ من اتفاقية باريس، فبعد تمهيدٍ مطول، أخطرت الحكومة الأمريكية رسمياً الأممَ المتحدة، وديع الاتفاقية، بانسحابها من الاتفاقية في نوفمبر 2019. وقد عزا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سبب الانسحاب في بيان صحفي عُقد أيضاً في نوفمبر من نفس العام إلى "العبء الاقتصادي الظالم الواقع على العمال الأمريكيين والشركات ودافعي الضرائب بسبب التزامات الولايات المتحدة الأمريكية بموجب الاتفاق".

وقد سيطر "التغير المناخي" على أجواء قمة السبع التي عُقدت عام 2019، نظراً لتزامن انعقادها مع حرائق غير مسبوقة اندلعت في غابات الأمازون الملقبة بـ "رئة العالم". وهي الحرائق التي لم تمنع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء مشاركته في القمة التي انعقدت في باريس في أواخر أغسطس، من الاستمرار في التشكيك بجدية التهديد البيئي وما إذا كان فعلاً بالإمكان السيطرة على التغير المناخي من خلال ضبط الأنشطة الاقتصادية البشرية أم لا. ففي إجابته على سؤال لأحد الصحفيين، أشار ترامب إلى أنه لن يستغني عن الثروة النفطية من أجل "أحلام أو طواحين هواء التي هي بصراحة لا تعمل بشكل جيد"؛ على حد وصفه.

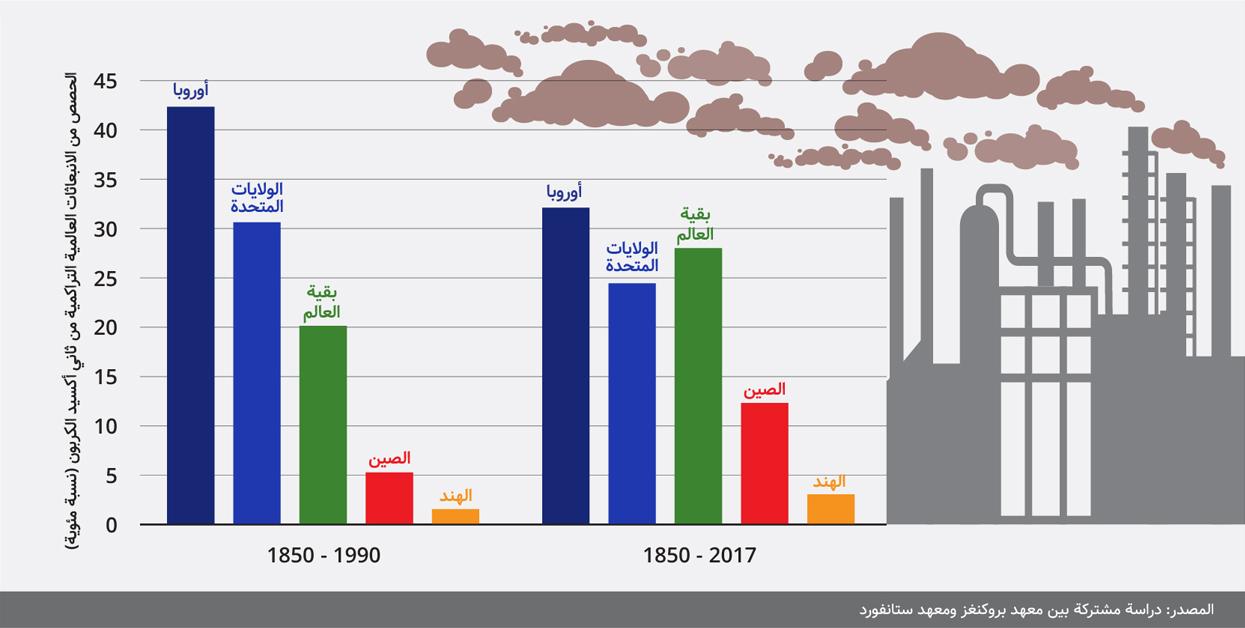

وفيما يتعلق بقمة الدول الصناعية السبع 2020، يبدو بحسب آخر التصريحات والمتابعات، أن التغير المناخي لن يكون مطروحاً على أجندة القمة التي ستحددها أمريكا بحكم رئاستها الدورية لأعمال المجموعة لعام 2020، رغم الارتباط الوثيق بين الدول الصناعية وبين انبعاثات الغازات الدفيئة "Greenhouse Gas - GHG". وقد قدرت دراسة صادرة عن مركز كارنيغي للسلام الدولي في فبراير 2016 أن مجموعة السبع ساهمت بقرابة ربع الانبعاث العالمي من هذه الغازات.

وإن كانت هذه النسبة قد انخفضت من أكثر من نحو 50% عام 1995، إلا أن هذا الانخفاض لا يعكس بالضرورة خفض كمية انبعاثات مجموعة السبع، لأنه حصل نتيجة دخول الصين والهند إلى قائمة كبار المساهمين في انبعاثات الغازات الدفيئة. فوفقاً للدراسة المشار إليها؛ زادت كمية الانبعاثات الصادرة من الصين في مطلع العقد الثاني من هذا القرن عن تلك الصادرة من دول مجموعة السبع.

وتتطلب إجراءات الحد من الانبعاثات، اتخاذ إجراءات مكلفة اقتصادياً على مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، وزيادة الضرائب على بعض الصناعات وعمليات التعدين، مثل استخراج النفط والفحم. ولذا يُقلل بعض رجال الأعمال والساسة - لا سيما الشعبويين - من أهمية هذه الإجراءات متذرعين بحجج علمية يقدمها مشككو و/أو رافضو التغير المناخي. ويرى هذا الفريق أن عواقب التغير المناخي المستقبلية، مبالغٌ في تقديرها، كما أن النشاط البشري الصناعي ليس هو وحده المسؤول عن رفع درجة حرارة الأرض؛ فمثلاً الدورة الشمسية تتضمن مراحل يزداد فيها الإشعاع الشمسي، والدورة الطبيعية لبعض العناصر تساهم في انبعاثات مُخلة بالتوازن البيئي دون أي تدخل بشري.

نظرياً، يمكن دحض هذه الحجج ذات الطابع العملي. أما واقعياً، فإن صناعة الوقود الأحفوري هي مدعومة من جماعات مصالح راسخة في دوائر صنع القرار الدولي، وأي تحرك جاد نحو التحول إلى الطاقة الخضراء سيصطدم بهذه الجماعات ذات الصلة ليس فقط بشركات عملاقة وإنما حتى بحكومات اقتصادها يعتمد على النفط. وكثيراً ما يُلمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الضرورات الاقتصادية كمحرك لسياساته البيئية؛ ففي أحد خطاباته حول الانسحاب من اتفاقية باريس، عبّر في يونيو 2017 عن رفضه لوقوف أي شيء في طريق النهوض بالاقتصاد الأمريكي وتوفير الوظائف للأمريكيين؛ مؤكداً على أن الوقت قد حان لإعطاء الولايات الأمريكية الأولويةَ على كل من: باريس وفرنسا، منتقداً فرض الاتفاقية لقيود مالية واقتصادية على بلاده، في الوقت الذي لا تُبدي فيه الاتفاقية مثل هكذا حزم تجاه الصين والهند على اعتبار أنهما مصنفتان من الدول النامية التي لا يترتب عليها - بموجب الاتفاقية - التزاماتٌ مالية كما يترتب على الدول المتقدمة مثل أمريكا.

وفيما يتعلق بكُلف التحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ تُظهر بعض التقارير عوائد إيجابية جرّاء هذا التحول. فقد قدّرت اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ في تقرير نشرته في سبتمبر 2018 أن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية حتى عام 2030 سيولد نحو 26 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي. كما توقعت منظمة العمل الدولية في تقرير أصدرته في مايو 2018، إضافة 24 مليون وظيفة جديدة إلى سوق العمل في قطاعات الاقتصاد الأخضر، إذا ما طبقت الدول الأعضاء في اتفاقية باريس تعهداتها.

بالطبع ستتأثر هذه الأرقام سلباً بفعل تداعيات أزمة "كورونا"، إلا أن ما يجب التوقف عنده هو ما تحمله الأزمة في طياتها من ضرورة ملحة لإعادة منطق إدارة الاقتصاد برمته، وهو ما يمكن اعتباره فرصة لاتخاذ إجراءات "جديدة" تتفق والمعايير الصديقة للبيئة. وفي هذا الصدد؛ كشف وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، في يوليو 2020 عن أن 30 مليار يورو من الـ 100 مليار يورو التي تم إقرارها في إطار خطة الإنعاش، سيتم تخصيصها للانتقال البيئي في فرنسا؛ واعداً أن تكون كل قرارات الإنعاش "مشجعة لنموذج جديد للنمو يعتمد على تقليص الكربون، والاقتصاد في الطاقة، والابتكار في حماية البيئة".

وفي هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحةً تستهدف الجهاز التنفسي للإنسان؛ على صناع القرار وكبار رجال الأعمال أن يكافحوا لخفض نسبة التلوث في الهواء.

وقد قدرت نشرة حقائق عرضتها منظمة الصحة العالمية بأن تلوث الهواء تسبب في أكثر من 7 مليون حالة وفاة مبكرة، حيث تركزت هذه الحالات في مناطق لا تتفق جودة الهواء فيها مع معايير المنظمة. وقد بلغت نسبة قاطني هذه المناطق نحو 91٪ من سكان العالم.

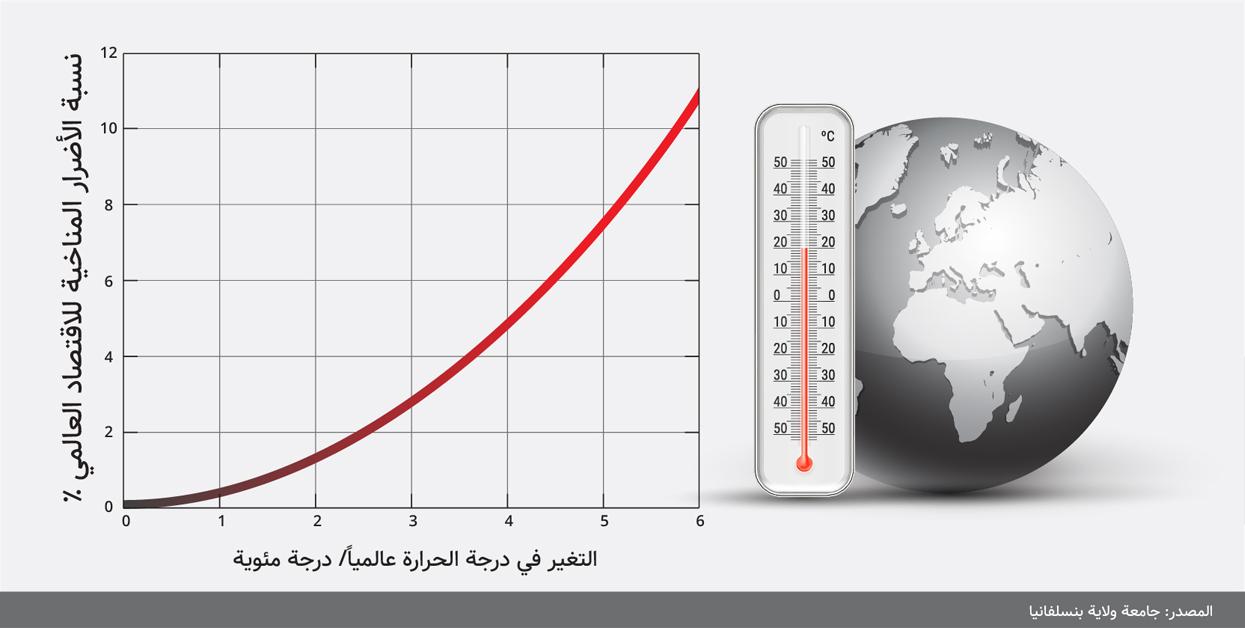

بالإضافة إلى الضرورات الصحية، فإن أي جهد بناء نحو الاستدامة البيئية سيُقلص تدريجياً من الكوارث الطبيعية وما تحمله من كلف بشرية واقتصادية ضخمة. فوفقاً لنتائج نشرها مكتب الأمم المتحدة لخفض مخاطر الكوارث في أكتوبر 2018؛ بلغت قيمة الخسائر الاقتصادية للكوارث المرتبطة بالمناخ في الفترة الممتدة ما بين (1998 - 2017) قرابة الـ 2.3 تريليون دولار، وقد صُنفت 91٪ من الكوارث الرئيسية العالمية في تلك الفترة والبالغ عددها 7255 كارثة على أنها كوارث مرتبطة بالمناخ، كالأعاصير والجفاف. وأشار التقرير إلى معاناة الدول الأشد فقراً من تداعيات هذه الكوارث، نظراً لهشاشة بنيتها التحتية ومحدودية قدراتها في الاستجابة للأزمات.

ويُتوقع أن ترتفع معدلات الوفيات الناتجة عن التغير المناخي حتى عام 2100، وبنسب تتفاوت عبر معظم الأقاليم المناخية والجغرافية. فوفقاً لدراسة صادرة عن شبكة العلوم الاجتماعية في أغسطس 2018، وبافتراض زيادة ارتفاع درجة الحرارة إلى نطاق (3.2-5.4) درجة مئوية؛ ستكون أجزاء واسعة من القارة الإفريقية والشرق الأوسط هي الأكثر تسجيلاً لنسب الوفيات المرتبطة بالمناخ. وتضع الدراسة معظم دول الشرق الأوسط في قائمة الخطر البرتقالي مع توقعات بتسجيلها (1 - 350) حالة وفاة مرتبطة بالتغير المناخي لكل 100 ألف نسمة، في حين تتوقع الدراسة أن تسجل المناطق الإفريقية الاستوائية (351 - 888) حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة.

والمثير للتفاؤل في الدراسة أن بعض المناطق ذات البرودة القارصة كروسيا وشمال أوروبا وكندا، ستنخفض فيها هذه النسبة مستقبلاً، لأن هذه المناطق ذات المناخ المتطرف تسجل حالياً وفيات مرتبطة بالمناخ القارص، ومع ارتفاع درجات الحرارة عالمياً سينخفض تسجيل حالات الوفيات المرتبطة بالمناخ.

وبالمثل يظهر هذا التباين أيضاً في درجة تضرر الناتج الإجمالي المحلي لمختلف الأقاليم بفعل تداعيات التغير المناخي. فالأقاليم ذات الدخل المحدود - كإفريقيا والشرق الأوسط - ستكون أشد تضرراً، رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الغازات مقارنةً مع الدول الصناعية.

جيوسياسية التغير المناخي

نشر مركز أبحاث ستراتيجيكس في تقرير توقعاته نصف السنوي لعام 2019، تحليلاً حول حرب باردة مرتقبة في الدائرة القطبية الشمالية. واستند التحليل على تقدير الثروات الطبيعية الكامنة في المنطقة التي تتمتع بموقع جيوستراتيجي شمالَ 3 قارات؛ وهي: آسيا، وأوروبا، وأمريكا. وتتوقع بعض النماذج المناخية انحسار الجليد تماماً في أشهر الصيف من المحيط المتجمد الشمالي بحلول عام 2030، مما سيخلق مساراً ملاحياً يوفر الوقت والجهد للبضائع المشحونة عبر كل من: آسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية.

وتُجمع معظم التقديرات الغربية على امتلاك روسيا ميزة التفوق العسكري في هذا الجزء "المهمل حتى الآن" من العالم، حيث تحوي ترسانتها على كاسحات جليد - بعضها نووي - ومعدات عسكرية قطبية، ناهيك عن تشييدها لقواعد عسكرية هناك، إذ تدعي ملكيتها لأجزاء واسعة من المنطقة القطبية الشمالية.

وتشهد هذه المرحلة تعمّق التنسيق بين الصين وروسيا في هذه المنطقة، حيث تخطط الصين للاستفادة من الجغرافيا الروسية، لتشييد طريق حرير قطبي، واكتساب موطئ قدم قطبي من خلال التعاون في مجالات التنمية المستدامة والخدمات المدنية. وما يدل على اهتمام الصين بالمناطق القطبية؛ هو قيام المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني في يناير 2018 بإصدار وثيقة معلومات حيوية (كتاب أبيض) وهي بعنوان "سياسة الصين القطبية".

لذا يحذر خبراء من ترك القطب الشمالي ليكون ساحةً واعدة للنفوذ المشترك الصيني الروسي. فقد دعت دراسة صادرة في خريف 2019 عن مجلة تابعة لجامعة مشاة البحرية، إلى ضرورة تأسيس "محور قطبي أمريكي"، وعقد شراكات استراتيجية مع الدول الملاصقة للقطب الشمالي، وتحسين القدرات العسكرية القطبية للجيش الأمريكي وحلفائه، وتعزيز مشروعات البنى التحتية في المناطق القطبية التي تفتقر حالياً لمظاهر التواجد الأمريكي.

كما انتقدت الدراسة غيابَ الاهتمام الأمريكي بالقطبين الشمالي والجنوبي بسبب انشغال واشنطن بقضايا ومصالح في كل من: آسيا وأوروبا. ولذا تتمدد موسكو وبكين في المناطق القطبية التي يُرجح أن تكون بوابة الاقتصاد العالمي الرئيسية على المدى المتوسط/البعيد.

وهذه التغيرات على صعيد العلاقات الدولية والحسابات الجيوسياسية تأتي كنتيجة للاحتباس الحراري الذي رفع درجة حرارة القطبين، بما يُمهد لزيادة ذوبان الجليد وتكشّف مساحات شاسعة غنية بموقعها وثرواتها.

خُلاصة القول؛ أمام "عولمة" تداعيات التغير المناخي، تواجه البشرية جمعاء تحدياً مشتركاً يُحتم علينا القيام بواجباتنا كأفراد في الأسرة الإنسانية. وسواء ناقشت قمة السبع المرتقبة قضية التغير المناخي أم لم تناقشها؛ سيظل الخطر المناخي جاثماً بقوة في كل المنتديات العالمية. وليس غريباً أن تصنف نشرة "علماء الذرة" الصادرة عن مجلة جامعة شيكاغو، مخاطرَ التغير المناخي إلى جانب مخاطر الحرب النووية؛ في قائمة أهم التهديدات التي قد تعصف بالبشرية. وفي آخر تحديث للنشرة في يناير 2020، ضبط العلماء "ساعة القيامة" الرمزية المستحدثة عام 1947 إلى 100 ثانية فقط قبل الساعة 12 من منتصف الليل؛ وهي اللحظة التي عندها تُفنى الحضارة البشرية، وينتهي فيها العالم؛ بحسب النشرة.

فريق تحليل السياسات